Contributo a cura di Pierluigi Del Pinto, blogger

Nel 2050, sulla Terra, vivranno quasi 10 miliardi di persone. Già da molto tempo, scienziati di tutto il mondo ci dicono che, continuando a prelevare materie prime e riversando su di esso rifiuti al tasso attuale, fra trent’anni ci serviranno tre pianeti, tuttavia non li avremo a disposizione. Il futuro della specie umana, quindi, è inesorabilmente segnato.

La conoscenza razionale di un problema non comporta – di per sé – un’azione per affrontarlo o risolverlo. Psicologi e sociologi spiegano che non è così semplice, gli esseri umani non funzionano così. Le persone e le comunità spesso evitano di confrontarsi con realtà scomode e dolorose, mettono in atto meccanismi di negazione consapevoli o inconsapevoli (Il clima è (già) cambiato. Nove buone notizie sul riscaldamento globale di Stefano Caserini – Edizioni Ambiente, 2019).

Negazione consapevole – più prosaicamente, girare la testa dall’altra parte – che riguarda anche il presente del pianeta, a eccezione di coloro ai quali capiti l’esperienza di vivere sulla propria pelle cosa vuol dire danneggiare l’ambiente.

I suoi attuali 7 miliardi e 662 milioni di abitanti già consumano le materie prime e le risorse di un pianeta e mezzo, di conseguenza, persino la situazione di coloro che abitano nella parte benestante del globo può improvvisamente rilevarsi poco salubre già nell’immediato presente, pur vivendo essi sulle spalle dei 3 miliardi e passa di coloro che non hanno né mezzi di sostentamento né elettricità né acqua.

Dal 1970 in poi, infatti, anche nei Paesi ricchi, si sono moltiplicate ed estese quelle zone nelle quali è a rischio la salute di chi ci abita. In questi casi, i discorsi e le denunce degli studiosi e degli ambientalisti divengono una realtà drammatica e, di conseguenza, la presa di coscienza dei disastri provocati dall’attuale sistema di produzione e di consumo all’ambiente, all’ecosistema e a tutte le specie viventi, compreso l’uomo, è immediata, diretta, spesso rabbiosa.

La Terra dei Fuochi con i suoi quasi 3 milioni di abitanti a rischio salute, il dramma dei rifiuti tossici sversati in zone agricole, lasciati all’aperto o incendiati – in tre anni sono stati segnalati 261 incendi di rifiuti in tutta Italia –, la contaminazione colpevole di terreni agricoli, fiumi e falde acquifere attraverso il rilascio di residui delle lavorazioni, l’inquinamento da polveri sottili e da biossido di azoto e di zolfo e da monossido di carbonio rilasciate nell’atmosfera dagli stabilimenti siderurgici, hanno un’unica morale: la ricerca del profitto non prevede lo studio preventivo delle potenziali nocività a danno della salute umana e dell’ecosistema di un qualsiasi stabilimento o lavorazione né, tantomeno, la possibile tollerabilità ambientale della massa di rifiuti prodotti. A danno compiuto, poi, con l’acquiescenza o la collusione degli enti preposti alla salvaguardia della salute, la linea di difesa comune è quella di minimizzare e di negare ogni legame causale tra quest’ultima e la tossicità prodotta. Un’esperienza comune da Nord a Sud, da Seveso a Taranto.

Ovunque, le persone colpite, spesso in maniera irreversibile, dalla tossicità industriale hanno dovuto organizzarsi, ricercare in proprio studi e informazioni diagnostiche, premere sulle istituzioni, alzare la voce, convincere gli scettici, i fatalisti e i malinformati a prendere le necessarie precauzioni, costringere all’ascolto i politici. Cambiano le zone e le malattie ma le storie sono tutte simili. Questa riguarda il Veneto.

Paola è nata nel 1970 in provincia di Padova, a Montagnana, dove vive da cinquant’anni. Sposata da più di un ventennio, non è riuscita ad avere figli e ha deciso di adottare un bambino straniero che oggi ha dieci anni. Soffre da tantissimo tempo di ipotiroidismo e ogni sera deve prendere una medicina, proprio come quasi tutte le sue amiche. A marzo del 2017 la sua vita è cambiata. Incontrando altre mamme, infatti, ha scoperto di vivere in una zona di massima esposizione sanitaria e cioè rischiosa per la salute. Cominciavano a girare i primi risultati delle analisi del sangue commissionate dalla Regione Veneto nell’ambito della sorveglianza sulla popolazione della zona a rischio, che riguardavano le persone con un’età superiore ai 14 anni ed erano risultati drammatici.

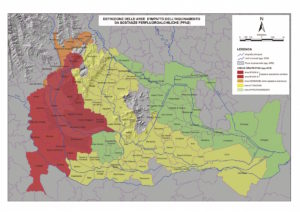

I valori delle sostanze perfluoroalchiliche presenti nel sangue sono centinaia di volte superiori al parametro di riferimento: a dirlo era la stessa Regione Veneto che, nel dicembre 2016, istituiva una zona rossa di 21 Comuni nelle province di Vicenza, Verona e Padova, un’area di 150 chilometri con una popolazione di quasi 300mila persone.

A suonare l’allarme, raccolto e rilanciato dalle associazioni ambientaliste, da Medicina Democratica e da un gruppo di mamme, era stato chi in un paese del vicentino aveva drizzato le antenne e studiato a fondo una ricerca del CNR, durata anni e conclusa nel 2013, sui bacini fluviali italiani dalla quale risultava che, nel Bacino dell’Agno, una falda di ricarico degli acquedotti era inquinata da agenti tossici, i PFAS.

Queste sostanze sono impiegate nel mondo dagli anni Cinquanta per la produzione di una vasta quantità di prodotti – padelle antiaderenti, schiume anti-incendio, cere per pavimenti, scioline – per la loro capacità di resistenza all’acqua e ai grassi. Sono composti altamente persistenti nell’ambiente (e nel corpo umano) perché non subiscono idrolisi, fotolisi o biodegradazione.

Per Paola e le altre mamme la notizia di vivere in una zona nella quale l’acqua è avvelenata significa, per prima cosa, cambiare le abitudini quotidiane elementari: si beve, si cucina e si lavano gli alimenti (anche i denti) solo con acqua minerale. Poi iniziano le domande scomode: sono sani i prodotti coltivati nella zona? La carne, le uova, i polli, il pesce della zona rossa? Ovvero come sono ridotti i pozzi, le centinaia di pozzi sparsi in tutti gli appezzamenti dei 150 chilometri dell’area? Ma, soprattutto, Paola che ha bevuto quell’acqua da quando è nata che danni ha accumulato nel suo corpo?

Con l’angoscia del non saper rispondere a questi quesiti – nel 2017 non esisteva nessuno studio approfondito su tutti i danni provocati dai PFAS nell’organismo umano – Paola e un gruppo di mamme di Montagnana cominciano a studiare. Anche di notte. Si formano i comitati in ogni singolo Comune, che daranno vita a un Coordinamento di Mamme NO PFAS che organizzerà i genitori di tutti i paesi della zona a rischio e di quelli delle zone limitrofe. Il Coordinamento prende contatto con l’avvocato Billot, che aveva sostenuto una causa intentata per avvelenamento da sostanze perfluoroalchiliche causato da un’azienda dell’Ohio, la Dupont. Billot viene in Italia, a spese del Coordinamento, e dà molte informazioni preziose sui danni da PFAS.

Le mamme incontrano i Sindaci diffidandoli dall’utilizzo dell’acqua nelle mense scolastiche, poi la Regione Veneto, poi il Ministro dell’Ambiente. Poi vanno a Bruxelles, da dove devono partire le direttive sulle quantità massime di sostanze appartenenti alla famiglia chimica dei PFAS presenti nelle acque per uso umano. La verità all’inizio negata, poi sminuita, infine condivisa anche dalle istituzioni è che negli anni Sessanta la più importante azienda tessile italiana ha aperto a Trissino, ai confini con una falda acquifera grande come il Lago di Garda, un centro di ricerca sulle molecole chimiche in grado di rendere impermeabili i tessuti. Quel centro di ricerche passa di mano in mano finché diventa di proprietà di Miteni che lavora con quelle sostanze, ma nel 2006 una fuga tossica provoca danni alla vegetazione circostante tali da allarmare i vertici aziendali che decidono di mettere dei filtri sugli scarichi nelle acque.

L’ARPAV è avvertita ma non lancia immediatamente l’allarme, lo farà solo nel 2015: questo comportamento colpevole sarà accertato dai carabinieri del NOE nel 2019, 13 anni dopo. Alla fine arrivano anche i risultati degli studi sui danni alla salute.

I PFAS sono interferenti endocrini e si accumulano nell’organismo: alterano il funzionamento della tiroide, l’equilibrio ormonale e la funzionalità dell’utero – con un accentuato rischio di infertilità per le donne esposte, di abortività, di endometriosi – invadono anche la placenta, il cordone ombelicale, l’embrione, così come si insinuano nel liquido seminale, riducono del 40% l’attività indotta dal testosterone, possono essere causa del cancro al testicolo, al rene e alla prostata. La ricerca in campo medico non ha ancora trovato rimedi a questo tipo di intossicazione.

La più grande contaminazione da PFAS al mondo, come è stata definita la contaminazione della falda acquifera in provincia di Vicenza, ha lasciato sulla salute degli abitanti della zona rossa danni le cui conseguenze si protrarranno per tutta la vita. Le procure stanno indagando, ma allo stato attuale non risultano rinvii a giudizio.

Paola ha trovato le risposte alle sue drammatiche domande: adesso sa cosa le ha cambiato il corso della vita. Ma ha anche trovato una rete di relazioni solidificate dall’impegno comune nella lotta. Il movimento NO PFAS ha stretto legami importanti con altre realtà di movimento italiane, dando vita al Coordinamento Mamme da Sud a Nord e ha deciso di occuparsi di clima e di salvaguardia dell’ambiente in sintonia con il movimento dei giovani del FFF.

Le Mamme NO PFAS adesso si preparano, con una raccolta fondi, alla battaglia legale – forse con una class action – per rivendicare una qualche forma di indennizzo per i danni alla salute subiti in anni e anni di inquinamento del bene primario: l’acqua. Paola e le altre non mollano. Come dice lei stessa, abbiamo solo iniziato.