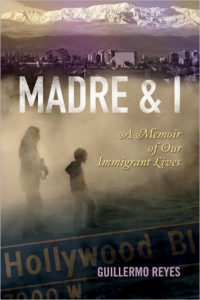

La logica dei poveri, scrive Guillermo Reyes in Madre & I: A Memory of Our Immigrant Lives, valica anche la paura di perdere il proprio onore. Sono gli anni Settanta, Pinochet ha preso il potere e un’ondata di immigrati latinoamericani, in fuga dal regime militare e violento che il neo-dittatore ha instaurato, si riversa negli Stati Uniti, guidata dall’urgenza di trovare un’isola felice, ma anche dal desiderio di una vita lontana dalle privazioni e dall’arretratezza, da cui il Cile sembra definitivamente avvinto.

Inizia così l’avventura americana del regista, il quale racconta senza mezzi termini cosa sia significato per lui crescere nell’America di Reagan, orfano di padre e con un’epidermide di un colore abbastanza scuro da catturare gli sguardi altrui. Egli, come molti prima e dopo di lui, è agli occhi dei suoi concittadini un vero e proprio outsider, intento semplicemente a consumare risorse pubbliche.

Con uno stile leggero e una sintassi snella – di cui al momento solo i conoscitori della lingua inglese possono fruire poiché il volume non è stato tradotto in italiano – Guillermo Reyes ripercorre le tappe fondamentali della sua vita, dalla giovinezza agli esordi come drammaturgo.

L’opera si presenta sin da subito come un processo di self-disclosure (svelamento di sé), la cui intenzione è quella di spezzare le catene del silenzio che Guillermo ha lasciato lo ingabbiassero per un tempo fin troppo lungo. Ossessionato dal suo aspetto e segnato nell’adolescenza da una profonda dismorfofobia, l’autore non è stato in grado di intessere relazioni interpersonali durante gli anni della sua giovinezza, a causa di un processo di pensiero che a lungo ha portato la sua mente a un’equazione perversa: il suo corpo irsuto non rappresentava unicamente un aspetto non gradevole, ma anche – e soprattutto – una prova tangibile dell’essere un bastardo.

L’opera si presenta sin da subito come un processo di self-disclosure (svelamento di sé), la cui intenzione è quella di spezzare le catene del silenzio che Guillermo ha lasciato lo ingabbiassero per un tempo fin troppo lungo. Ossessionato dal suo aspetto e segnato nell’adolescenza da una profonda dismorfofobia, l’autore non è stato in grado di intessere relazioni interpersonali durante gli anni della sua giovinezza, a causa di un processo di pensiero che a lungo ha portato la sua mente a un’equazione perversa: il suo corpo irsuto non rappresentava unicamente un aspetto non gradevole, ma anche – e soprattutto – una prova tangibile dell’essere un bastardo.

Nel ripercorrere le esperienze del periodo in cui ai suoi occhi non era altro che una bestia, a causa di tutti quei peli in eccesso, Guillermo ha aperto il suo animo ai ricordi di quegli anni di repressione individuale e sessuale, durante i quali le sue barriere sociali parevano muri invalicabili a cui era destinato ad adattarsi. A salvarlo dal fiume di autocommiserazione, fu un viaggio in Italia come studente in scambio, durante il quale il giovane Reyes ebbe modo di scoprire il concetto di “accettazione” che mai aveva provato in Cile e negli Stati Uniti. Una sensazione in grado di innescare un processo di ridimensionamento molto intimo dell’immagine di sé. In quest’ottica, il regista rinegozia con il suo pubblico di lettori alcuni costrutti riguardanti i concetti di etnia e razza, fornendo una finestra di riflessione sul mondo in cui viviamo, non molto diverso da quello abitato da Guillermo negli ultimi decenni dello scorso secolo. Nel farlo, il drammaturgo si ricollega alla tradizione dei Whiteness studies, l’area interessata allo studio degli aspetti storici, culturali e sociologici delle teorie che hanno condotto le persone “identificate come bianche” alla costruzione di un’ideologia che si articola a scapito di persone di colore e amerinde.

A fare da contraltare alle vicende del giovane regista è la madre, María Graciela Cáceres, la quale si unì al gregge di immigrati sudamericani che consideravano un privilegio vivere e lavorare negli States, anche solo (virgolettato nelle memorie) per occuparsi delle faccende domestiche in case altrui.

Questa donna, giunta in America con un minore da mantenere e senza un uomo che potesse condividere con lei la colpa di una gravidanza extraconiugale, ha rappresentato un punto di riferimento essenziale per il ragazzo, del quale egli ricorda non solo gli estremi sacrifici, ma anche – e soprattutto – la vitalità dirompente. In una delle scene più indimenticabili del memoir, la donna viene descritta nell’atto di celebrare la giornata di pulizie dell’abitazione della famosa produttrice holliwoodiana Annie Hall con una fotografia che la ritrae con uno degli Oscar della donna tra le mani.

A rendere Guillermo un uomo capace di accettare i propri limiti e le proprie debolezze, è stata proprio la sua unica figura genitoriale così briosa e libertina che mai lo costrinse a rinnegare se stesso. Per anni la donna sembrò non accorgersi della dismorfofobia del figlio, intento a nascondersi dal mondo con atti di estrema asocialità. Tuttavia, quest’ultimo non le portò mai rancore, consapevole di quanto importante fosse per lei assecondarlo nel tentativo di dar spazio alla sua personalità.

A rendere Guillermo un uomo capace di accettare i propri limiti e le proprie debolezze, è stata proprio la sua unica figura genitoriale così briosa e libertina che mai lo costrinse a rinnegare se stesso. Per anni la donna sembrò non accorgersi della dismorfofobia del figlio, intento a nascondersi dal mondo con atti di estrema asocialità. Tuttavia, quest’ultimo non le portò mai rancore, consapevole di quanto importante fosse per lei assecondarlo nel tentativo di dar spazio alla sua personalità.

My saddest regret is that I won’t be leavening you money, ammette un’ormai anziana María, nella prima pagina del libro. Nulla la fece soffrire tanto quanto non aver avuto modo di lasciare al figlio un’eredità monetaria. Nemmeno al momento della sua dipartita, la donna, dopo anni trascorsi a lavorare come domestica nelle case dei signorotti americani di Washington D.C., non era riuscita a dissociarsi dall’idea che l’affetto si dovesse misurare in possibilità economiche da assicurare ai propri figli, anche qualora essi fossero divenuti autosufficienti e affermati.

Madre & I rappresenta, in quest’ottica, un sofisticato commentario delle sfide che i migranti cileni hanno dovuto affrontare nel loro viaggio verso e attraverso gli Stati Uniti, che il drammaturgo descrive adoperando le “dinamiche dello spettacolare” per sovvertire quei processi sociali dai quali si sentiva ingabbiato. Punto di forza del memoir, infatti, è la rivalsa, dopo anni di vergogne, dell’orgoglio sulle proprie origini.

Entrambi, anche se in modi diversi, diventano strumenti di una propaganda a favore dell’integrazione consapevole: Guillermo, divenuto professore di Arte e Filmografia all’Arizona State University ed entrato a pieno titolo nel tessuto sociale del Paese da cui per decenni si era sentito estromesso, è riuscito a non esserne assimilato.