Che la tragedia di Caivano sia stata dettata dall’ignoranza è indubbio. Non c’è margine di discussione che giustifichi quell’arretratezza culturale – se di cultura si può parlare – che spinge una persona ad attentare alla vita di un membro della sua famiglia, qualcuno di presumibilmente amato, a causa di scelte di vita considerate deplorevoli, vergognose, indegne. Una grettezza che, trasformatasi in abuso, è stata poi alimentata dall’altrettanta ignoranza diffusa dai media. Quelli che dovrebbero essere i servi del sapere, dell’informazione corretta e veritiera a cui si sono votati, infatti, se proprio non intendevano condannare la violenza pur di mantenere rigorosa imparzialità, per lo meno avrebbero potuto evitare di alimentarla attraverso titoli fuorvianti ed etichette sbagliate. E invece…

Se quell’ignoranza che uccide e distrugge è diffusa dalle fonti del sapere, non sorprende, dunque, che persista indisturbata all’interno della società, tra le persone comuni, tra le istituzioni e addirittura nelle leggi. Ma non è di questa che vogliamo parlare, quanto è invece provare a debellarla il nostro intento, tentando di spiegare cosa succede ai Ciro e alle Maria Paola del mondo intero, quali sono gli abusi assolutamente tollerati, anzi previsti dalla normativa vigente, a cui troppe persone sono esposte come pegno inevitabile per l’amore o, addirittura, per essere semplicemente se stesse.

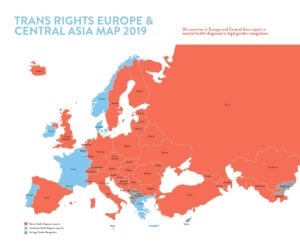

A oggi, sono innumerevoli gli abusi previsti dalla legge a discapito delle persone transgender e transessuali. Il più sconvolgente e invasivo riguarda la sterilizzazione forzata, cioè un’indiscutibile violazione dei diritti umani. Sono nove i Paesi europei che richiedono l’operazione di riassegnazione del genere come requisito necessario per ottenerne il riconoscimento legale. Si tratta di un intervento – o, in molti casi, di una serie interventi – molto delicato che permette di modificare il proprio corpo affinché la biologia corrisponda all’identità. Sono però numerose le ingiustizie sistematiche che le legislazioni di questi Paesi ignorano – o decidono di ignorare – quando impongono la sterilizzazione come requisito implicito per il riconoscimento delle identità.

Prima di tutto, esiste una differenza tra sesso e genere e, dunque, anche tra transessuale e transgender. Il primo termine definisce le persone che non si identificano con il proprio sesso biologico, il secondo è invece più ampio e comprende chiunque non si identifichi con la dimensione culturale costruita intorno al genere. Dunque, non è detto che una persona transgender voglia modificare il proprio sesso biologico attraverso un’operazione di riassegnazione. In più, sono numerosi i transessuali che decidono – o vorrebbero decidere – di non sottoporsi ad alcun intervento per poter avere figli, per non affrontare operazioni debilitanti o per qualunque altro motivo. Eppure i Paesi in cui il riconoscimento legale di quella che è l’identità dell’individuo deve per forza passare per un’operazione non sempre desiderata e che implica inevitabilmente la sterilizzazione sono tanti. Abbiamo spesso parlato di quanto si utilizzino il corpo e la sessualità per controllare e indebolire. E la sterilizzazione coatta è un subdolo modo per impedire di scegliere senza vietare, per privare le persone di qualcosa pur di non permettere loro di esistere alle stesse dignitose condizioni delle altre.

In alcune nazioni, poi, come la Svezia di pochi anni fa, quello della sterilizzazione è stato per decenni un requisito esplicito dovuto alla convinzione che la disforia di genere fosse una malattia mentale e nel Paese non era permesso a chi soffre di disturbi psichiatrici di avere dei figli a causa della presunta incapacità di occuparsene. Si tratta di una somma di abusi così resistente che neanche i progressi degli ultimi tempi riescono a debellare. L’anno scorso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso l’identità transgender dalle malattie mentali. Ciò che per secoli è stato considerato un abominio giustificabile solo attraverso una patologia non si è però ancora liberato dell’indegna eredità. Sono infatti solo quattro i Paesi europei – Danimarca, Irlanda, Malta e Norvegia – che non prevedono l’obbligo di una visita psichiatrica, il permesso di un medico e un procedimento legale per il riconoscimento dell’identità. Come se i progressi fatti, le dichiarazioni delle organizzazioni che ci rappresentano e le delibere degli organi internazionali non ci riguardassero, esattamente come fanno tutti quei Paesi che ancora esigono la sterilizzazione sebbene la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia condannato tale pratica.

Se poi violare le libertà del corpo non basta, al riconoscimento dell’identità delle persone transgender si aggiunge un’ulteriore condizione, ancora più diffusa: in ventiquattro Paesi – tra cui l’Italia – è necessario divorziare da un eventuale matrimonio – o convertirlo in una molto meno tutelata unione civile – per cambiare legalmente il proprio genere. Che si dia per scontato che il riconoscimento dell’dentità sia incompatibile con gli affetti, o che semplicemente non lo si rispetti, ancora una volta si è costretti a scegliere tra se stessi e la propria famiglia, tra l’infelicità di non poter essere o l’infelicità di non poter amare, come se il sesso biologico o l’identità di genere fossero discriminanti, come se non esistessero condizioni diverse dal binarismo, come se l’amore per le persone in quanto tali e non in quanto uomo o donna non fosse un’evoluzione inclusiva e priva di stereotipi con cui provare a curare l’intolleranza.

La maggior parte delle ingiustizie a cui la comunità transgender è sottoposta non è solo prevaricazione sociale maldestramente tutelata dalla legge, ma vero e proprio abuso sotto tutti i punti di vista, compreso quello istituzionale. Perché si tratta dell’unica comunità per cui la violazione dei diritti umani in Europa non solo sopravvive indisturbata nonostante le flebili direttive internazionali, ma è legalmente perpetrata dagli Stati e sopravvive indisturbata a qualunque tentativo di evoluzione, dimostrando quanta strada ancora manchi prima che si possa parlare di inclusività.