Tre anni fa mi è venuta la febbre e non è più andata via. 11 gennaio 2016. Trentun anni non ancora compiuti. Torno dall’università: è ora di pranzo, ma non ho fame. Cos’hai? Non mi sento tanto bene, forse mi sta venendo la febbre. Mi metto sul divano, non riesco a leggere. La febbre mi viene. Non va più via. Una settimana, due settimane. Un mese. 38, 38 e mezzo, poi s’abbassa ma si blocca lì. 37.4, 37.3, non smette, non passa. La colonnina di mercurio incantata. L’abbasso. Risale. Ogni volta che tolgo il termometro da sotto l’ascella spero che scenda. Ma non lo fa. Sempre un po’ oltre il 37, il confine, lo spartiacque – tra quello che ero e quello che sono. Torno dall’università e misuro la febbre. La misuro ancora, sempre, di nuovo. Mia madre mi chiama, inizia a chiamarmi ogni tre ore. Allora, hai ancora la febbre? Sì, mamma, c’è ancora.

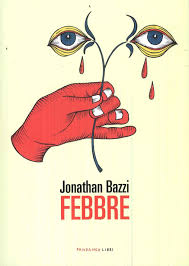

Inizia così Febbre, l’esordio letterario di Jonathan Bazzi (Fandango), con una temperatura corporea che non vuole saperne di stabilizzarsi e la frenesia del protagonista che si fa presto agitazione del lettore. Poco più di trecento pagine di vita vissuta, uno spaccato nell’esistenza del personaggio/autore ma, anche, in quella di ognuno di noi, nella nostra inadeguatezza, nella balbuzie dell’accettazione e dell’imposizione di sé, nell’oblio di una periferia vera e atroce come le storie che si porta dietro.

La narrazione di Febbre si muove su due binari: la vita prima dell’insistenza del termometro e quella subito dopo. Due momenti presenti ma distanti, diversi ma profondamente legati. A fare da comune denominatore un nome, Jonathan, scritto bene, col th, che agli inglesi e agli americani fa mettere la lingua tra i denti, ma che nessuno, tra le quattro mura in cui il protagonista cresce, sa pronunciare nel modo corretto. Come quello del gabbiano, direbbe lui, come quello di un programma tv, direbbe sua madre.

Il protagonista viene al mondo per caso, quando i suoi genitori sono ancora troppo immaturi, insicuri persino del loro amore, ma costretti a trasformarlo in un contratto, poi in due parole messe insieme come in un gioco del destino: Jonathan Bazzi, il cognome di mio padre, il nome scelto da mia madre, insieme. La crasi, la fusione, l’innesto. La cosa che non ha funzionato. Una sensazione che, in fondo, non abbandona mai quel bambino, poi quel giovane adulto, a metà tra il desiderio di essere e di non essere più, soprattutto di essere qualcosa di altro, di diverso, di più vicino al sé: Mi chiamo Jonathan ma da qualche parte esiste quella Desirée, la figlia che mio padre avrebbe voluto, quella che avrebbe avuto un po’ più di attenzioni. Da qualche parte esiste Antonio, il rozzanese, il nipote allineato. Quello che si sarebbe fatto rispettare, che avrebbe salvato le donne della sua vita dalle urla e dalle mani cattive.

La sua infanzia si muove nella periferia milanese, a Rozzano, ma potrebbe muoversi ovunque, ai limiti di qualsiasi grande città del mondo. Pressione migratoria. Quartiere dormitorio, dimenticatoio. A Rozzano, negli anni, scolano tutto il disagio possibile. Si fa a gara a chi sta peggio. Il vicino ti dà il cattivo esempio. Famiglie troppo simili tra loro, a Rozzano, che hanno creato una subcultura specifica fatta di codici di cui poco si sa all’esterno. Nel posto in cui sono cresciuto le cose sono chiare: i maschi sono fatti in un modo – motorino, calcio, figa – le femmine in un altro. Si sta da una parte oppure dall’altra. Ogni tentennamento, ogni tentativo di sconfinamento viene immediatamente riconosciuto e sanzionato. Pubblicamente, in strada, ovunque. Perché il codice è pervasivo e condiviso, si vuole stare al sicuro. Servono certezze, non c’è spazio per le sfumature.

Prostituzione, violenza, abbandono scolastico, povertà e pregiudizio si impongono nella quotidianità di uno stabile di cui vergognarsi, quello dove vivono i nonni materni, immigrati da un Sud che non è Meridione, è dialetto e sgraziataggine, suoni duri e movimenti rozzi, è il rione di Elena Ferrante. Cresce con loro Jonathan, lontano da una madre che vede poco – per lui eroina, indipendenza, bellezza disarmante – e un padre che gli promette di stare insieme ma poi non viene a prenderlo, pomeriggi interi spesi accanto a un telefono che non squilla e, quando lo fa, forse è già troppo tardi.

Perché la febbre che dà il titolo al libro, conducendo sin da subito il lettore in un mondo alterato come, appunto, quello della periferia, non è soltanto un sintomo, il campanello d’allarme di un corpo malato, è una necessità, il bisogno urgente di farsi sentire, di imporre la propria diversità – che non è difetto, ma marchio di fabbrica –, in una ricerca di affetto che si protrae nel tempo, da sempre, nella mancanza di una famiglia da definirsi convenzionale e nell’esigenza, poi, di vivere la propria sessualità, l’altro, una carezza mai ricevuta e la spasmodica voglia di scoprirne l’ebbrezza in un modo così innaturale da essere spaventosamente contemporaneo: usatemi per studiare il cuore del nuovo millennio, quello che prima s’innamora e poi ti vede in faccia.

Una contemporaneità – e un’urgenza – che appartiene all’intero romanzo, dai contenuti allo stile, e che, per questo, rende Febbre una lente di ingrandimento, uno spaccato iconico di quelle che sono, oggi, le nostre vite. Le 336 pagine che compongono il volume scorrono in fretta, si lasciano divorare, muovendosi con maestria a spasso nella quotidianità del protagonista, scandita dai due tempi della narrazione. Il lettore ne esce così pienamente coinvolto, emozionato ma persino turbato, preoccupato e rincuorato dallo stesso Jonathan quando questi ha paura, subisce la violenza del mondo e la potenza del proprio io. Quando la febbre si condensa in una sigla che spaventa tutti tranne il protagonista: Quando mi capita di raccontare alla gente, agli amici, al mio medico di famiglia, il modo in cui ho reagito alla diagnosi nessuno capisce come sia possibile. Perplessità, sguardi confusi. Sì, nel momento in cui scopro di avere l’HIV io sono contento. Sollevato. Dalle sue numerose ricerche su internet ha creduto di morire e, invece, nel 2020 – ’16 nel libro – non è più così, non è una condanna. Con l’HIV si sopravvive, anzi, si vive, pure se l’idea della morte irrompe in ogni caso.

Per Jonathan, bambino invisibile – come quelli a cui Bazzi dedica il volume –, è uno strano modo di sentirsi parte di qualcosa, lui che ha trascorso gran parte della sua esistenza chiuso in una stanza, periferia nella periferia: Vengo ricondotto a una comunità, a una storia, una casistica. Il virus dell’HIV conferma che sei gay e che hai fatto sesso. Magari troppo, in modo promiscuo. Vabbè, mica solo i froci. Ma nell’immaginario comune. È quello che conta. Ed ecco che l’intera narrazione si fa circolare, unisce i punti, non lascia niente al caso. Le bellissime pagine legate all’infanzia si fondono con i più pragmatici racconti contemporanei, dalla febbre all’immunodeficienza, alla resa pubblica di una condizione che non è stigma, è storia personale e universale.

L’HIV si propone come tema centrale del romanzo, eppure a lungo sembra scomparire e, invece, resta sempre lì, cuore pulsante di una necessità che mira a sconfiggere il pregiudizio. La discriminazione, l’omosessualità, la vita ai margini, l’inadeguatezza, l’insoddisfazione, la confusa ricerca del chi e del cosa che accompagnano Jonathan nella crescita e sviano il lettore, in realtà, non sono altro che i sintomi e la cura. L’insospettabile accettazione di sé, quella rincorsa per una vita e di colpo materializzatasi in una diagnosi.

HIV, sieropositivo: un’identità decisa dal corpo, la posso riconoscere e accettare, negare o dimenticare, ma lei resta com’è, tale e quale. È paziente anche lei, mi aspetta. Ho l’HIV, sono sieropositivo: cosa significa? Ti faccio paura? Ti faccio schifo? Non è importante, non mi interessa. Sono stato arruolato a mia insaputa nell’esercito degli impuri, degli appestati, dei portatori di un male speciale. Marchio, stigma, vergogna? Autunno 2016, non sento niente. Ogni volta che ci penso, un senso di irrealtà: non mi fa rabbia, non mi imbarazza. Ho l’HIV: significa solo che frequento dottori e faccio controlli. Come milioni di altre persone nel mondo fanno per i motivi più disparati. Il resto ce lo metti tu, ce lo mettiamo noi.

Lo stile di Bazzi è scorrevole, piacevole, asciutto, per questo sincero e necessario. Non a caso, il suo esordio ha già ottenuto importanti riconoscimenti come la nomina a libro dell’anno dal noto programma Fahrenheit e il Premio Bagutta. Attualmente è in corsa per lo Strega, proposto dalla scrittrice Teresa Ciabatti: «Febbre è un romanzo che testimonia un presente che è già futuro prossimo. Questa è una storia del tempo nuovo: perché il fuoco è sorprendentemente altrove rispetto a dove è stato messo fin qui da letteratura e senso comune. Esula dai giudizi e sposta il baricentro sull’accettazione delle fragilità. […] Così il protagonista, creatura in divenire, non cerca un’identità, o almeno non nelle categorie esistenti, ma ne inventa una sua personale in cui si può essere tutto, felicemente tutto: colto, balbuziente, emotivo, gay, ironico e anche sieropositivo».

Dunque, come scrive lo stesso Bazzi, a noi lettori non resta che usare il suo libro e la sua storia per comprendere un po’ di più ciò che siamo, ciò che siamo stati e ciò che potremmo essere, in un romanzo di formazione che non è solo per ragazzi ma per tutti, disabituati, ormai, alle vite altrui, a una qualsiasi forma di ascolto e di empatia, fermi a una sieropositività che non è Jonathan, ma soltanto una piccola, frammentaria parte di quell’universo complicato e completo a cui aspira l’essere umano.

L’HIV è una mia caratteristica reale, incontrovertibile. Una delle tante. Un metro e settantanove, occhi marroni, capelli (pochi) castani, molti peli sul corpo, piede numero 43, balbuzie, ernia inguinale – forse sparita da sola (i medici dicevano: impossibile, bisogna operare) –, canino inferiore sinistro spinto in avanti dal dente del giudizio (mi storta la bocca), setto nasale un po’ sporgente da un lato, miope, lievemente intollerante all’alcol (quando bevo più di un bicchiere mi riempio di macchie), sieropositivo. E allora? Condizione corporea, oggettiva. Non decisa, scelta, voluta: il virus in realtà non dice niente di me, non dice niente di chi ce l’ha. Sempre lo stesso, uguale per tutti. Semmai conta il modo in cui chi ce l’ha assume su di sé la sua diagnosi, lo stile con cui sceglie o riesce ad attraversarla. Ci avete mai pensato? Ve ne frega davvero qualcosa?

–

Sostienici: acquista questo titolo cliccando direttamente sul link sottostante